Reseña del libro de Miguel Rojas-Sotelo, Territorio encarnado. Ejercicios de soberanía visual. Visualidades, textualidades y estéticas situadas en la producción artística indígena en Abya Yala. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2023.

Por: AmAda carolina pérez Benavides, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Las reflexiones de los últimos años sobre lo que algunos denominan “arte indígena contemporáneo” han planteado varias preguntas en torno a las particularidades de las creaciones elaboradas por indígenas de diferentes pueblos o por artistas que dialogan con ellos. Para muchos creadores y teóricos los conceptos de arte, artista o autor no expresan a cabalidad la multiplicidad de significados y de prácticas que sus obras encarnan ni la presencia en ellas de creaciones colectivas y entreveradas con la historia y los conocimientos propios y con el territorio y los diferentes seres que lo habitan. El libro Territorio encarnado. Ejercicios de soberanía visual. Visualidades, textualidades y estéticas situadas en la producción artística indígena en Abya Yala, escrito por Miguel Rojas Sotelo en diálogo con otros escritores, artistas y académicos, se aproxima a dicho debate proponiendo un acercamiento a lo que el autor denomina “ejercicios de soberanía visual”. Se trata de un análisis de diferentes producciones culturales en las que se configura una perspectiva situada y relacional del mundo y en las que el diálogo entre la memoria y la contemporaneidad ocupa un lugar central.

En la primera parte del libro se plantea una reflexión sobre la exposición Soberanía visual, que tuvo lugar en la Pontificia Universidad Javeriana en el 2018. Esta muestra tuvo como eje las nociones de cuerpo y territorio y, como explica Rojas Sotelo, abordó desde una perspectiva profundamente crítica temas como el extractivismo, la monetarización de la tierra, la violencia y la discriminación. A partir de las obras de Cornelio Campos, Jeisson Castillo, José Luis Cote, Domingo Cuatindioy, Benvenuto Chavajay-Ixtetelá, Tirsa Chindoy, Milady Domicó, Benjamín Jacanamijoy, Olowaili Green, Julieth Morales, Eliana Muchachasoy, Juan Obando, Dioscórides Pérez, Edinson Quiñones, Abel Rodríguez, Brus Rubio Churay, Rosa Tisoy, Carlos Uribe y Daniel Vaca se propone un diálogo intercultural y se abordan los procesos de migración, desterritorialización, desarraigo y nuevos enraizamientos, así como la relación con la tierra, el agua, las plantas, los animales, los ancestros, la familia, la memoria, la medicina, las formas de educación, las visualidades y el pensamiento propio de los pueblos indígenas. Los análisis propuestos por el mismo Rojas Sotelo, Miguel Rocha y Juan G. Sánchez permiten conectar estas diferentes obras y profundizar en ellas.

Las imágenes de esta parte del libro son poderosas, dan cuenta de una multiplicidad de lenguajes visuales y de materialidades a la vez que le abren al lector la posibilidad de aproximarse a un universo simbólico y a una ritualidad en la que se tensionan y problematizan las representaciones que históricamente se han hecho sobre los indígenas con el objetivo de subalternizarlos. Se trata en suma de la presentación y el análisis de un conjunto de producciones visuales que abren los sentidos de lo que el concepto de soberanía significa y plantean universos posibles en el contexto de las modernidades vernáculas que caracterizan las experiencias históricas latinoamericanas.

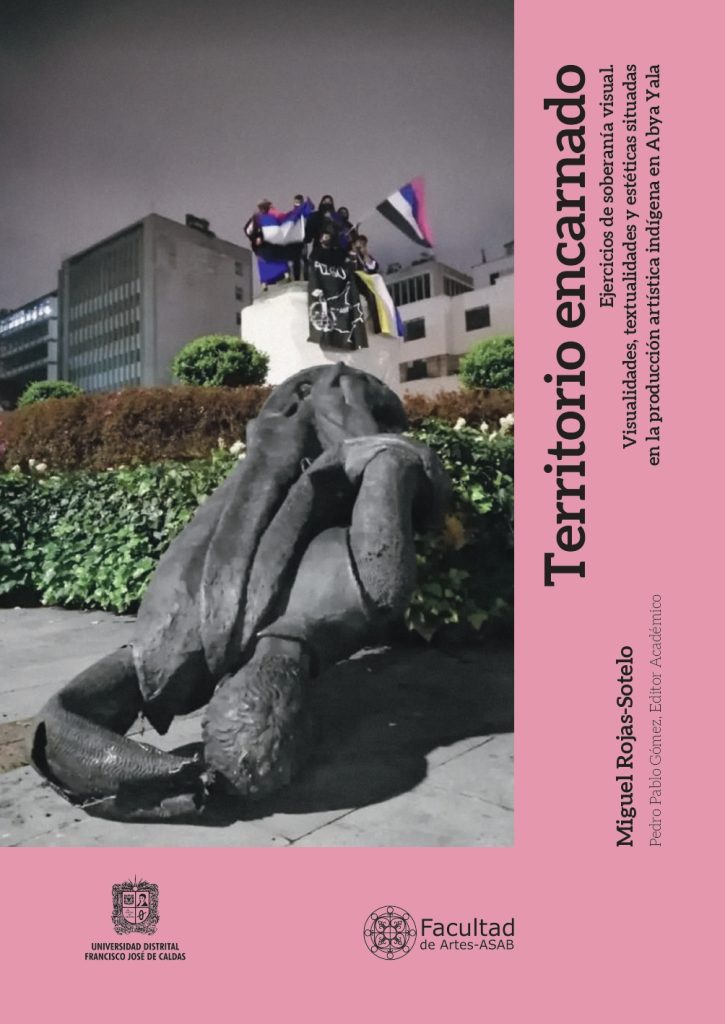

La segunda parte de la obra toma como ejes de análisis la historia, la memoria y los procesos de construcción de la nación. En un primer momento, a partir de las conversaciones con Fernando Urbina Rangel, quien se ha dedicado al estudio del arte rupestre y del conocimiento indígena de la Amazonía colombiana, se propone una reflexión sobre el lugar de las imágenes del complejo Chiribiquete-La Lindosa en el universo cultural de los pueblos de la región. Esta reflexión le permite al autor aproximarse a la temporalidad extendida de los registros pictóricos que operan como memoria de la región al ser desarrollados por diferentes pueblos indígenas a lo largo del tiempo. En un segundo momento el autor se centra en el estudio de los derribamientos de estatuas realizados por organizaciones indígenas nasa y misak en el año 2020. Más allá de pensar estos derribamientos como fenómenos coyunturales, Rojas Sotelo los analiza en relación con las movilizaciones y resistencias que han denunciado y se han enfrentado a los procesos de colonialismo y despojo que atraviesan la historia latinoamericana desde la Conquista hasta el presente. El autor vincula estos actos simbólicos con una tradición artística disidente que ha cuestionado las formas hegemónicas de representación de la nación caracterizadas por una profunda exclusión de amplios sectores sociales y los entiende como actos políticos en los que se ponen en discusión los conceptos de historia, cultura y arte.

La última parte de la obra está pensada a manera de epílogo. En ella se plantea un recorrido por la producción artística de los pueblos indígenas en lo que hoy es Colombia, reconociendo su complejidad y diversidad. Este recorrido problematiza la forma en que dicha producción artística ha sido conceptualizada desde occidente y, particularmente, desde el campo del arte en Colombia, al tiempo que propone una cronología en la que se puede observar una amplia variedad de obras que incluyen tanto las oralituras como las producciones visuales y audiovisuales.

En su conjunto, el libro de Rojas Sotelo puede pensarse como un ensayo en el que se presenta, a partir de diferentes entradas, una reflexión sobre las producciones artísticas indígenas entendidas desde una perspectiva situada y en relación con apuestas políticas y culturales concretas que apuntan al cuestionamiento del colonialismo. La amplitud de la temporalidad que el texto abarca hace que en ocasiones sea difícil seguir la argumentación y adentrarse con detenimiento en la complejidad de los procesos históricos y de las prácticas culturales a las que se hace referencia. Sin embargo, es justamente esta temporalidad extendida la que abre la posibilidad de pensar en procesos de larga duración y en otras formas de concepción de la historia y del tiempo que son claves para los movimientos de descolonización contemporáneos. Además, el cuidadoso registro de creadores y obras nos brinda un panorama general de las producciones de artistas indígenas con los que bien vale la pena seguir dialogando sobre los problemas y las encrucijadas que enfrentamos como sociedad en la actualidad.